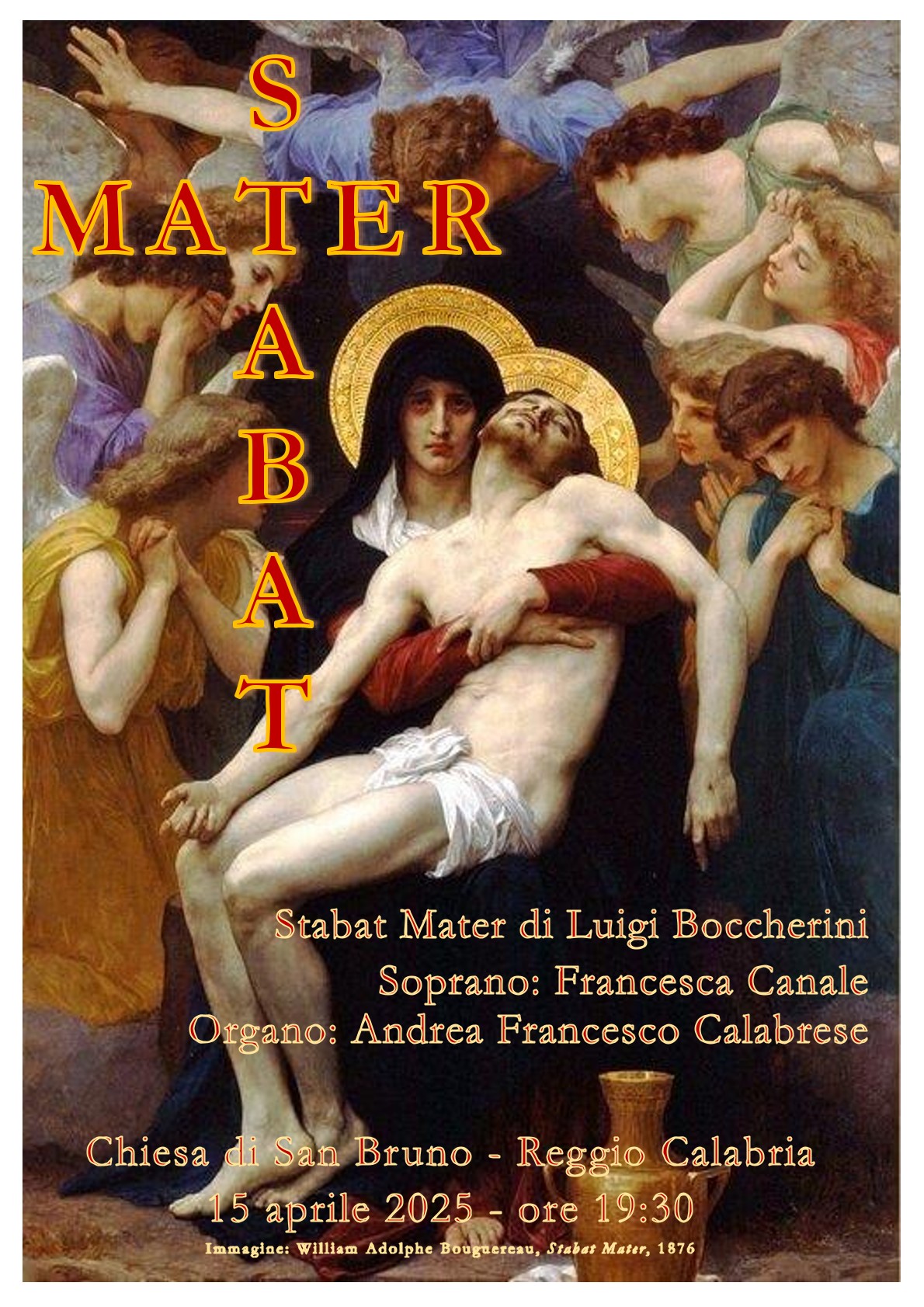

Martedì 15 aprile 2025, ci siamo ritrovati in chiesa per partecipare all’esecuzione dello Stabat Mater di Luigi Boccherini da parte del M° Andrea Francesco Calabrese, all’organo, e con la voce di Francesca Canale, soprano.

Lo Stabat Mater in fa minore è una composizione di Luigi Boccherini, scritta nel 1781 ad Arenas de San Pedro in Spagna, rivista nel 1800 e pubblicata l’anno successivo. Si tratta di una delle poche opere vocali del compositore lucchese e gli fu commissionata da Luigi Antonio di Borbone, figlio più giovane di re Filippo V di Spagna e della seconda moglie Elisabetta Farnese, che all’età di soli otto anni fu nominato cardinale da papa Clemente XII, senza ricevere mai gli ordini sacri.

Boccherini musicò lo Stabat Mater per la voce di un soprano e per un quintetto d’archi. In seguito ne ampliò la struttura e l’organico, che arrivò a comprendere due soprani, un tenore e un’orchestra d’archi. La sua opera si distingue dalle altre per la semplicità di mezzi con cui il musicista – negli ultimi anni della sua vita, colma di lavoro e amarezze, quasi presago della fine ormai prossima – cantò la straziante tragedia cristiana della Croce.

I versi della celebre sequenza sono stati ripartiti in undici distinte sezioni, che descrivono un dolore intimo e raccolto, come poetica espressione dei sacri affetti della Madre Dolorosa, che stava in lacrime ai piedi della croce contemplando le piaghe del divino suo Figlio. Dai languidi lamenti dello «Stabat Mater» iniziale si giunge alla trepidante e liberatoria invocazione finale: «Fa’ che all’anima sia data la gloria del Paradiso».

Il testo del magico poema di pianto dello Stabat Mater risale al XIII secolo ed è attribuito a Jacopone da Todi. Trova ispirazione dal testo evangelico di san Giovanni: «Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala» (Gv 19,25).

La prima parte della preghiera, che inizia con le parole Stabat Mater dolorósa (“La Madre addolorata stava”), è una profonda meditazione sulle sofferenze di Maria, madre di Gesù, durante la Crocifissione di Cristo.

La seconda parte della preghiera, che inizia con le parole Eia, mater, fons amóris (“Oh, Madre, fonte d’amore”) è un’invocazione in cui l’orante chiede a Maria di farlo partecipe del dolore provato da Maria stessa e da Gesù durante la Passione e la crocifissione.

La sequenza dello Stabat Mater, inserita nel 1727 nel Missale Romanum da papa Benedetto XIII, attualmente si trova nella Messa della Beata Vergine Maria Addolorata al 15 settembre e le sue parti formano gli inni latini della stessa festa.

Andrea Francesco Calabrese è pianista, compositore, direttore d’orchestra, letterato. Laureato in Pianoforte e in Composizione; laureato in Scienze della Società e della Formazione con una tesi in Linguistica italiana, ha conseguito un Master di secondo livello in Economia civile, con una tesi sui rapporti fra Diritto e Musica. Vincitore di numerosi concorsi pianistici e di composizione, si esibisce in qualità di pianista e direttore d’orchestra in Italia e all’estero. Sue composizioni sono state eseguite in vari paesi, ed è autore di colonne sonore per teatro e per cinema. È in uscita la sua colonna sonora per il docufilm Cesare Berlingieri: le radici del reale nelle pieghe dell’invisibile, di Nino Cannatà.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni di interesse musicologico e di critica letteraria, le più recenti sono: Nella terra di nessuno: carteggio dall’ignoto sulle sinfonie di Gustav Mahler, con Francesco Idotta; Concordia Discors: modelli di connessioni armoniche nella tonalità classica; Introduzione ai sistemi post tonali; La Trinità in Dante, con Vincenzo Crupi; The performer as a musicologist, pubblicato in Inghilterra presso Cambridge Scholars Publishing; Dante tra dogma ed eresia: Forme gergali e arte della scrittura fra le righe.

Tiene corsi di Narratologia e laboratori di musica e letteratura, e partecipa a Convegni di musicologia, analisi musicale e letteratura in Italia e all’estero. È docente ordinario di Teoria dell’armonia e analisi nel Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Francesca Canale è diplomata in Strumento Musicale e laureata in Canto Lirico con 110 e lode nel Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ed ha conseguito un Master triennale in Direzione e Coralità corale. Dal 2002 ha fatto parte del Coro lirico “Francesco Cilea” con all’attivo gran parte del repertorio operistico ed esibizioni nei teatri di Cosenza, Catanzaro, Messina, Taormina con la direzione orchestrale di illustri maestri. Diversi i concorsi lirici vinti.

Dal 2017 partecipa alle opere del Teatro Verdi di Salerno ed è solista nel Trittico romano scritto da San Giovanni Paolo II, musicato e diretto da Mons. Marco Frisina. Unica rappresentante italiana nel Coro mondiale della Feniarco è scelta dal M° Ennio Morricone come solista per il concerto alla Reggia di Caserta a cori uniti del Teatro Verdi di Salerno e del Teatro di San Carlo di Napoli. Solista in molte occasioni in Vaticano in presenza di San Giovanni Paolo II, a Montecitorio davanti al Presidente Giorgio Napolitano e in diverse opere come comprimario.

Interpreta Luigia nell’opera Sacco e Vanzetti, scritta e diretta da Anton Ford Coppola nella Citizens Columbus Foundation a New York. Nel dicembre 2022, interpreta il ruolo da protagonista nell’opera Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, in qualità di cover della Sig.ra Maria Agresta nel Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria con la direzione orchestrale del M° Carlo Montanaro e la direzione artistica del Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo. Ha all’attivo un vasto repertorio di musica da camera operistica e sacra.